昨天在 QQ 群看到朋友说我码字已经超 100 万。确实,截止目前,Hugo 统计 359 篇文章,已合计 1036977 字。其实这个统计在到八九十万的时候,我还是比较关注,毕竟很快要到 100 万,心里还有点激动。但真等到后边恰好破百万时,又没怎么在意了。这让我想到心理学中的目标达成悖论:人们往往在追求目标时投入巨大情感,真正实现后却可能产生空虚感。

回顾码字经历

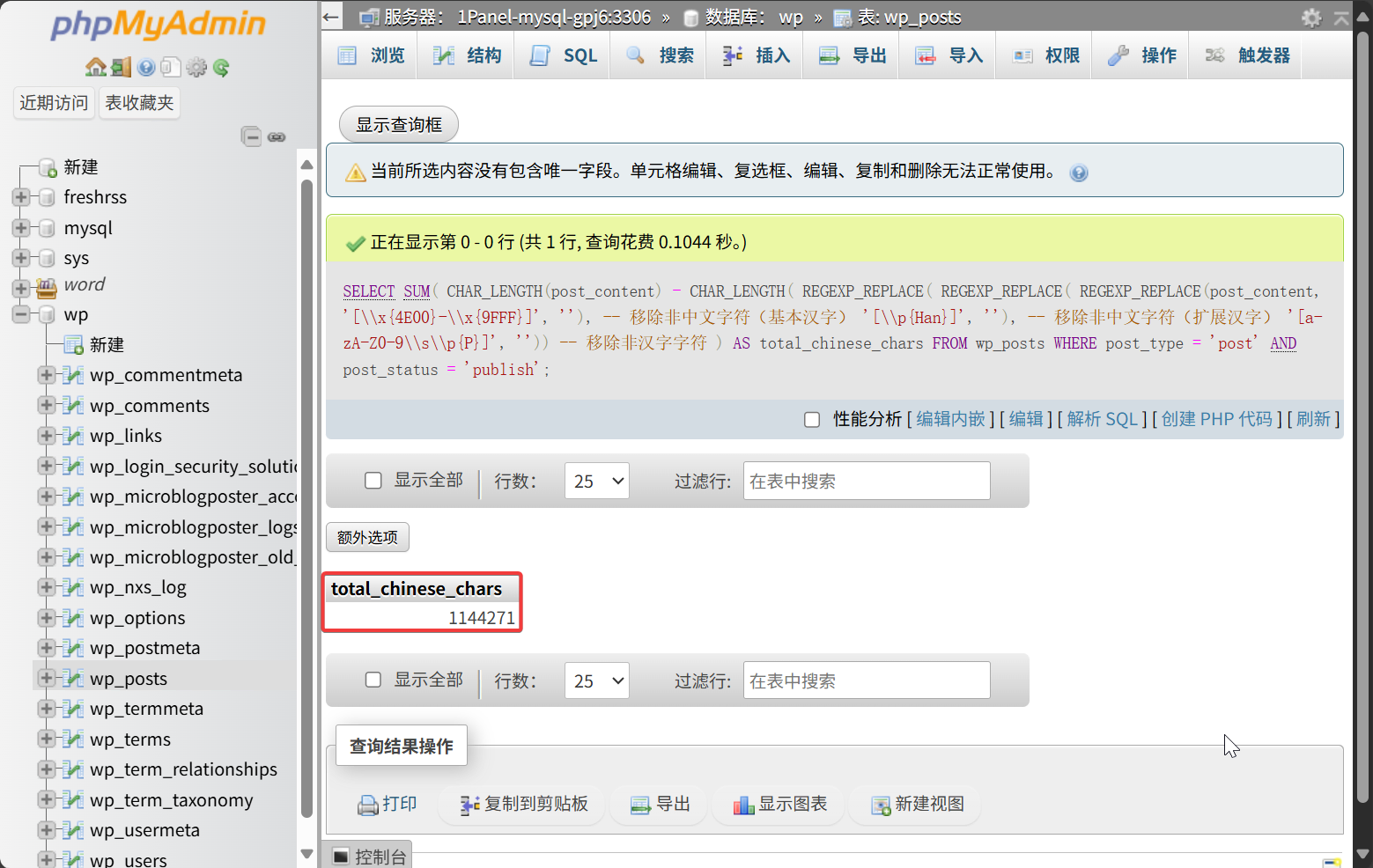

这次码字破 100 万,也许是个迟来的“成就”。毕竟,熟悉老T的老朋友,特别是从 2008 年开始一起加入 Blogfans 的老兄弟们,都知道我曾经多次大量删除过以往的文章。按照老T在 2017 年留下的老 Mysql 数据库统计,当时字数就已经有 114 万,只是当年并没有去想过这个问题。而如今留下的这些内容里边,属于 2017 年以前写的,占原本比例应该不足 1/4 。不过,不管怎样,这次破 100 万,对自己来说还是有一定纪念意义。

最初想法

回顾老T 2008 年以来码字的经历,我想正是印证了最初写下的那句 When each sunrise, we start a new. 虽然在当年,这句话更多表达的是新生之意,晨光初启、新途又始。到后来,随着日复一日的坚持更新,这句话逐渐演变为红日再升、新章复启。如今,站在新的起点,我更多的在想,这很可能又是一个破晓之时,需要境界新开了。

| |

老T在学生年代,语文成绩一直很差,讲话也不利索。一时头脑发热开始码字后,也不知道写什么好。

于是,便从流水账日记开始,强迫自己坚持更新。也不管网友看了什么感想,反正就是我行我素。

也就是在这种简单幼稚的做法中,老T 逐渐开始放飞自我。看到啥,想到啥,都一股脑写下来。

以至于后来,老T再去回看自己曾经写下的文字时,很多内容,自己也看不懂了。

毕竟,那些文字很可能就是不知道在哪看到一段话、一件事之后,一瞬间的想法。

码字方向

在最初码字的那几年里,老T的文字,主要还是聚焦校园生活。

2011年,在老T进入社会开始打拼后,码字方向逐渐向工作靠拢。

特别是老T误打误撞进入 IT 行业的那段日子,几乎每天都能学到大量新知识,留下了很多 IT 笔记。

以至于后来的一段时间里,老T一直在纠结一个问题 —— 个人写作到底要不要保持一个固定的主题方向。

然而,就像晨光初启时的历程,总需要自由地延展边界,这么多年来,老T完全是出于个人爱好在坚持,“我行我素”这个“光荣传统”也自然保留下来。

老T在 Hugo 上简单统计了目前留存的 359 篇文章,其中生活类的 109 篇,技术类 74 篇,法律类 68 篇,社会类 34 篇,另外还有 65 篇大杂烩。

在未来一段时间里,老T的这种分散的主题风格,毫无疑问会继续保持下去,不过也会适当节制一点,争取在“自娱自乐”和“知识共享”之间,取得更好的平衡吧。

微信公众号

多年前就有朋友劝老T,为啥不搞个微信公众号?个人主要有几点担忧。

公众号需要较为固定的码字方向。 前边提到,多年来,老T码字并没有特定方向。如果前一天还在谈如何维修智能马桶盖,后一天就变成要素式起诉状的写作技巧,确实不怎么像话。但也正如目前老T公众号所展示情况,这个问题,真是无解。只能寄希望于各位已经关注老T的朋友多多包涵!

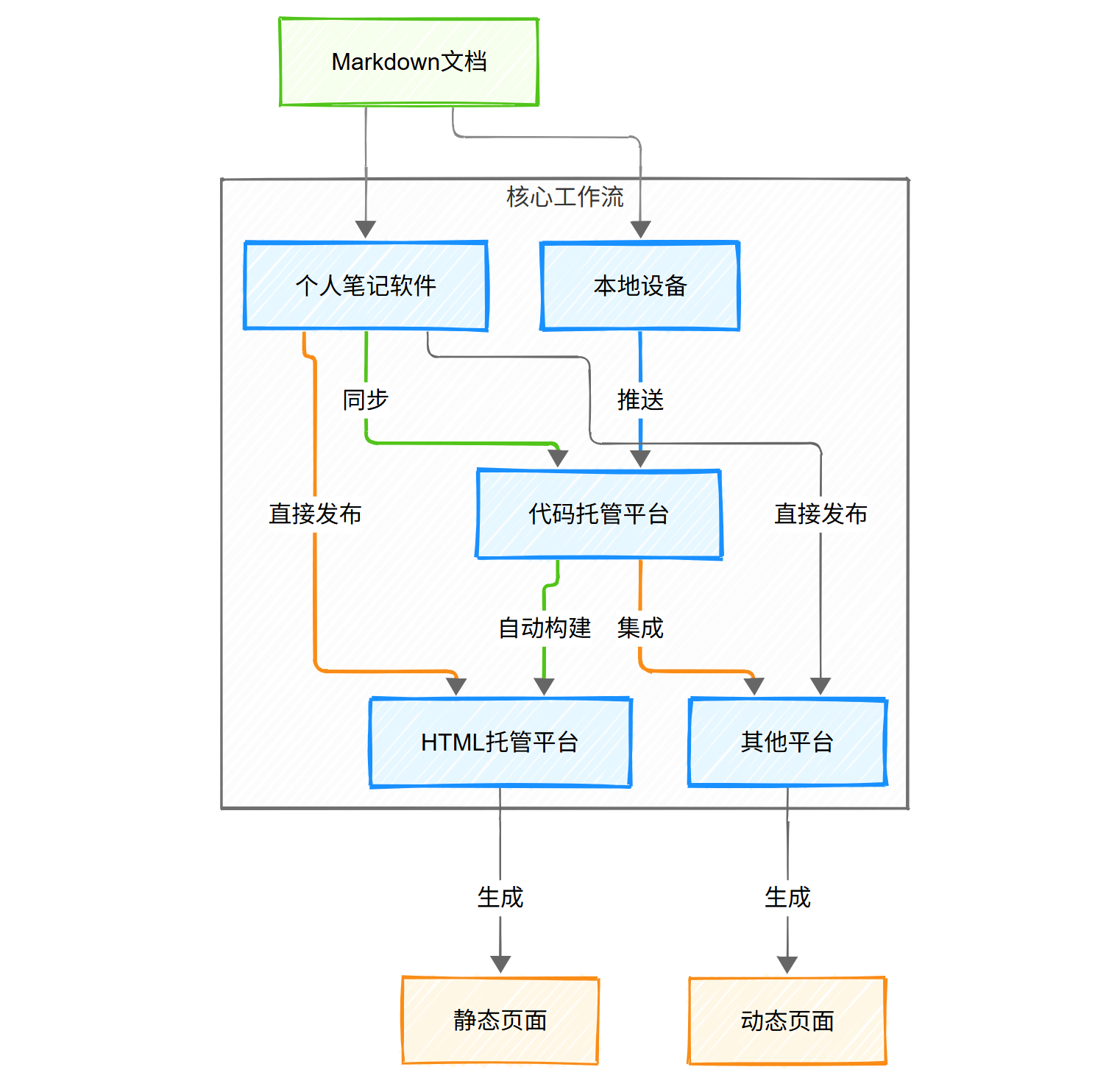

公众号的写作方法有明显差异。 老T之所以不用公众号,很大原因是因为公众号属于“封闭式”平台,很难与外界联通,里边的东西出不去,外边的东西进不来。而 Hugo Next.js Astro 等开源平台则完全不同,这些平台往往都以创作为中心,作者只需要专注写 Markdown 文档,随地存放,随时搬迁,其他事情,都可以交给自动化程序完成。哪怕是老T早年使用的 WordPress, 也可以实现一键同步发送到微博、知乎、简书、掘金、CSDN、typecho等众多平台,显著解放生产力。

- 公众号的内容写法有很大不同。 目前,使用开源平台进行创作的朋友,绝大多数都具有一定的 IT 互联网学习、从业基础,平常多数交流也是围绕这些方面进行。很多名词、方法、工具,大家都耳熟能详,一点就透。但微信公众号这边,由于受众更为广泛,原本写作方式需要进行转换,需要重新下不少功夫。

事实上,老T几年前就注册了微信公众号,当时也随手复制两篇文章测试 CMS 功能,深感不便后,便没再折腾了。

为何开始搞公众号

说来也怪,作为一个向来对封闭平台嗤之以鼻的“老顽固”,老T自己也没想到,居然主动捡起了尘封多年的公众号。

就像高中时在 QQ 空间写火星文装深沉,如今也不得不向现实低头。倒也不是突然开窍觉得公众号有多好,而是发现身边那些技术老哥们,一个个都偷偷在公众号上安了家。

这感觉就像在当年在网吧通宵时撞见数学老师,一阵尴尬后,各自默契地开了一台机子。

技术问题已经基本解决。 老T前几个月在帮朋友解决微信公众号排版编辑过程中,研究了一下如何将 Markdwon 文档渲染后一键复制到微信公众号编辑器,目前已经显著降低文章同步发布到微信公众号的难度(不过还是得手动登录微信公众号后台捣鼓一番)。

内容沉淀与多元化考虑。 多年码字下来,老T意识到开源平台虽灵活,但受众多为同圈好友,而公众号的多元受众特性,能帮助内容抵达更广泛的群体,从而促进知识跨界的交流。例如,在老T的好友文章订阅列表中,随便用一个冷门 AI 大模型名称去搜索,都能找到大家写过的不少文章,但如果这些 AI 方面知识仅仅只在技术圈内传播,显然也不利于 AI 发展和社会进步。

纪念里程碑的新起点。 码字百万,恰似老T人生旅途中的一个驿站,而重启公众号就像在这个驿站点亮一盏新灯。这不仅是为了记录这个特殊时刻,更是老T想在新平台尝试更贴近生活的一种表达方式。毕竟,写作的本质在于分享,而非自赏。

关于码字频率

在启用微信公众号后,老T依然会保持原有的码字节奏进行。主要利用下班和周末时间来更新,每周大概能更新 1-2 篇文章。

前期频率可能会高一点,毕竟老T还有比较多的“存货”,之后还是会回到既有节奏上来。

关于公众号名称

老T几年前注册“观北”这个公众号名字时也没想太多,是按照以往注册域名的一贯思维,想着尽量短一点、简单一点、好记一点。“观北”这个名字也没有什么特定含义,跟“北方观察”这种字面理解也没有任何关系,只是因为需要先注册中文名再选英文名,顺手就写成 watchnorth。

就如“老T”这个名字,也仅仅是因为家中小孩的一句戏言,再加上网上一搜发现用的人也少,就这么定下来的。